Marga Weimans: Verhandlungen zwischen Kunst und Mode

In: Zeitschrift KUNST 5 –10, Heft 47/2017 (Friedrich Verlag), S. 44 ff.

Marga Weimans:

Verhandlungen zwischen Kunst und Mode

Weit entfernt von zweckmäßigen „prêt-á-porter-Kollektionen“ der illustren Modewelt bewegen sich einige spektakuläre Kleidungsstücke der Niederländerin Marga Weimans in der Zwischenwelt von Kunst und Modedesign. Wenn es diese Polarität denn überhaupt noch gibt. Ihre Distanz zueinander nahm seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute ständig ab, ließ ein konfuses „Feld der Ununterscheidbarkeit" (Ulf Poschardt) entstehen, was die herkömmlichen Kategorien von Kunst und Mode, Autonomie und Gebrauchsform ins Wanken brachte. Im Prozess der Moderne hat die schon lange bestehende Affinität zwischen Künstlern und Designern zu komplizierten Verflechtungen geführt, die sich kaum entknoten lassen. Gleichzeitig lassen die faktisch existierenden Differenzen zwischen Kunst und dem aufdringlichsten Gewerbe der Welt immer wieder erneut die „feinen Unterschiede" zwischen beiden Systemen hervortreten.

Renommierte Künstler bedienten/bedienen sich oft und gerne der Ausdrucksformen und Themen von Kleidung und Mode. Erwähnt seien unter anderem Exponate von Sonia Delaunay, René Magritte, Oskar Schlemmer, Jan Fabre, Louise Bourgeois, Annette Messanger. Längst haben die Künste das Gefängnis ihrer Autonomie verlassen und die Modeindustrie plündert hemmungslos die Kunstgeschichte. Im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert reichen die Gegenstände künstlerischer Aktivitäten über die traditionellen Grenzen hinaus in den medienkulturellen Alltag und bis ins wissenschaftliche Experimentieren hinein. Im Gegenzug suchten schillernde Modedesigner wie Thierry Mogler, John Galliano oder Vivienne Westwood gezielt die Nähe zum etablierten Kunstbetrieb, von dem sie sich kraft ihrer Ausrichtung am Undogmatischen nicht nur inspirieren ließen, sondern ihre extravaganten Kleidungsstücke außerdem mit den „Weihen der Kunst“ nobilitieren konnten. Auf der anderen Seite vollführen sie einen Spagat zur ethischen Antipode des Kunstbetriebs: mitten hinein in den reinen Kommerz bis hin zum Lebensmittel- und Bekleidungs-Discounter. Von bulemischen Models und Laufstegen befreit fand man in den letzten Jahren solcherart herabgesunkene Konfektion von Karl Lagerfeld bei H&M, von seinem Mitspieler Harald Glööckler bei Lidl oder von Jette Joop bei Aldi-Süd. Die ehrgeizigen Modeschöpfer riskieren dabei den Verlust ihres wertvollsten Markenkerns: die Exklusivität ihres Labels einschließlich ihres hochgejubelten Namens.

Simultaneität des Gegensätzlichen

Marga Weimans, 1970 in Rotterdam mit Migrationswurzeln in Surinam geboren, absolvierte als erste farbige Niederländerin ein Modestudium an der angesehenen Königlichen Akademie in Antwerpen/Belgien und gewann 2005 mit ihrer Abschlusskollektion den begehrten i-D Styling Award. Was die globalisierte Kunst- und Modewelt elektrisierte. Mit ihren nonkonformen Arbeiten hinterfragt sie Begriffe wie Identität, Ethnizität, Technologie und Architektur. Das eigene Herkommen, Phantasien, Wahrnehmungen oder Impulse aus ihrem Lebensalltag bestimmen dabei ihr ganz persönliches „Faishon-House“: Sie stellt sich ihr stetig wachsendes Œuvre wie ein Modehaus vor, das für sie mehr ist als nur eine flüchtige Idee (Website 1). Für sie bildet es einen Gedankenkosmos, eine Struktur, in der ihre funktionstüchtigen Kollektionen ebenso wie untragbare Schöpfungen einen singulären Ort erhalten. Darüber hinaus symbolisiert es einen Bezirk, der gleichzeitig sämtliche Bereiche schöpferischer Tätigkeit abdeckt: Experiment, Spiel, Wagnis oder Konzeption ebenso wie Organisation, Management, Kalkül und Vertrieb.

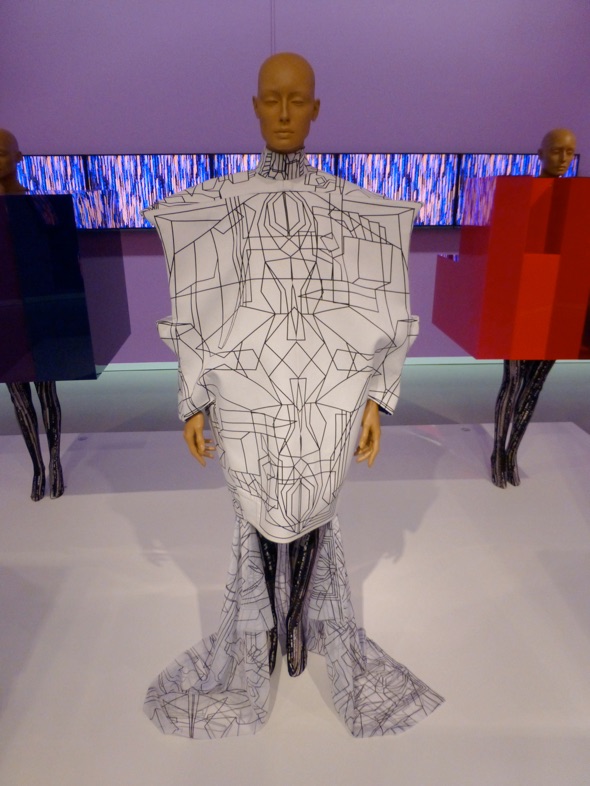

In einer Einzel-Ausstellung im Groninger Museum gab sie 2014 einen umfassenden Einblick in die Vielfalt ihrer Strategien. In Dessins und Objekten spiegelt sich ihr unmittelbares Umfeld: Der Blick aus dem Atelierfenster auf monotone Hochhausfassaden wird ebenso zum grafischen Muster (Abb. 1) wie ein Freischwinger-Stuhl von Marcel Breuer oder Luftbildaufnahmen kultivierter Ackerflächen.

Ihr Statement zu den – durchaus tragbaren – Schöpfungen dieser Kollektionen ist programmatisch: „Become one with your life in the city, embodied by the garment you wear.“

Ein weiteres markantes Beispiel der kompromisslosen Identifikation mit ihren Modeschöpfungen ist die Serie „Body Archive“ (Abb. 2), mit der sie 2013 für den Rotterdamer Design-Preis nominiert wurde. Hier basieren die Dessins auf ihrer eigenen DNA, wobei sie genetische Informationen in Pixel umwandelt und in grafische und dreidimensionale Textilien einfügt. Mit einem Tablet oder iPhone und einer speziellen App kann man Weimans DNA „lesen“ und tastet auf diese Weise ihren Körper ab (Website 2). Kubische Formen, wenig an Kleidung im funktionalen Sinne erinnernd, zeigen im souveränen Crossover ihre wissbegierige Beziehung zur Architektur.

Experimentierlust und das Ausreizen technischer Möglichkeiten beweist sie ebenso in einer grünen, untragbaren Abendkleid-Skulptur (Abb. 3), die ausschließlich im 3D-Drucker entstand. Everything goes? Ihr Statement dazu: „For me creation is a way to participate, understand the world I live in,

and naturally to expresss myself through it.“ Bildet ihre intrinsische Arbeitsauffassung vielleicht einen Rettungsanker im schnelllebigen Fashion-Business mit seiner Glorifizierung des Oberflächlichen?

„Le dernier cri" als visuelle Überforderung?

In geistiger Leere dreht sich das Modekarussell mit seinen Protagonisten immer schneller und die permanente Beschleunigung ist ebenso seine Bestimmung wie sein Fluch. Um Weimans künstlerisches Gegenmodell zur fortwährenden industriellen Überproduktion von Kleidung zu würdigen, wäre ein Blick auf das Wesen und die primär wirtschaftlichen Funktionen der Mode empfehlenswert (vgl. Eberle, S. 21 ff.). Bekanntermaßen vollzieht sich der permanente Wandel mit steigendem Tempo, so dass einzelne Entwicklungsphasen, Referenzen oder das verschleierte (regressive) Zitieren aus dem Fundus vergangener Moden für das manipulierte Publikum kaum noch nachvollziehbar sind. Wie unter einer Stroboskop-Lampe tauchen lediglich kleine Indizien des rasenden Wechsels ins Sichtfeld, – und seien es 2013 die getöteten Billiglohn-Arbeiterinnen unter einer eingestürzten Textilfabrik in Bangladesch. In immer kürzeren Produktionszyklen auf verschiedenen Kontinenten überholen sich die „angesagten Trends“ gegenseitig. In scheinbar unbegrenzter Vielfalt gleichzeitig auftretender „Looks“ verliert sich „Mode“ dabei zwangsläufig

in völliger Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit – und macht sich damit letztlich zur Sklavin fortwährender Selbsterneuerung. Scharen von sogenannten „Modescouts“ – den hochbezahlten Pfadfindern der Haute-Couture – versuchen unablässig auf den Straßen der Weltmetropolen eventuelle Anzeichen eines noch anderen Kleidungsstils zu finden. Aber was lässt sich an abgewetzten, wie vom Mottenfraß durchlöcherten Jeans noch steigern? Das permanente Fetischisieren des Banalen im „dernier cri" erzeugt ein Überangebot von Kultigem. Dadurch findet aber eine Entwertung statt, vom Kult des Gewöhnlichen zum Kult des schnell ersetzbaren Massenfetischs. So erfährt Mode durch künstlerische Strategien, wie sie auch von Mara Weimans verfolgt werden, eine kritische Distanz zur alltäglichen Vergeblichkeit des flüchtigen Konsumierens.

Quellen

Mathias Eberle: Wesen und Funktion der Mode. In: IDZ (Internationales Design Zentrum): Mode - das inszenierte Leben. Berlin 1975, S. 21 - 37

Katalog. Marga Weimans, Fashion House. Groningen 2014 (engl.)

Barbara Vinken: Das untragbare Kleid. In: Kunstforum BAND 197, 2009, S. 242 ff.

Website 1. http://www.groningermuseum.nl/de/marga-weimans-fashion-house

Website 2. http://designprijs.nl/en/marga-weimans-body-archive (mit einem Film)

Abb. 1: aus der Kollektion „Aerial“ (2014; Groninger Museum) © Foto Marianne Knipping

Abb. 2: aus der Kollection „Body Archive“ (2013; Groninger Museum) © Foto Marianne Knipping

Abb. 3: aus der Kollection „Wonderland“ (2011; Groninger Museum) © Foto Marianne Knipping

3D-Kleid siehe: https://klaasantonmulder.wordpress.com/2011/05/29/material-world/